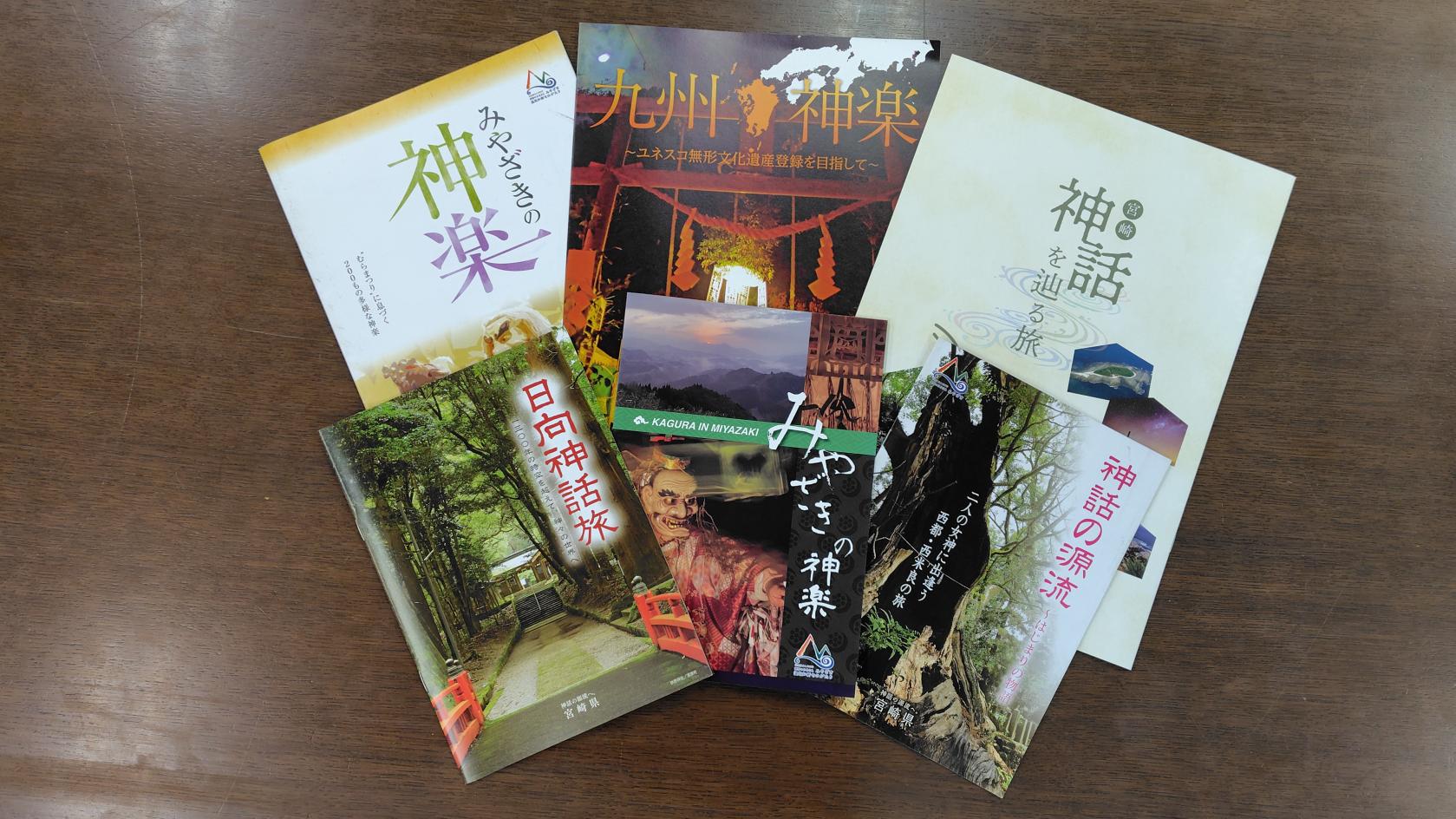

宮崎の神楽

11月半ばになると、山里の集落に笛の音、太鼓の鼓動が響き渡ります。

今年もまた、天と地から恵みを授かったことに感謝を捧げ、多くの神々と舞い遊ぶ一夜が始まります。

宮崎県内各地に今も伝わる伝統の神事「神楽」。

高千穂の夜神楽を中心に、ちょっとのぞいてみましょう。

見どころは?

神楽当日まで、神楽宿のしつらえの準備が行われています。神楽を舞う神庭(こうにわ)のしめ縄や彫り物(えりもの・周囲にめぐらせる切り紙)などの美しいしつらえ、集落に数百年も伝わる貴重な御神面など、見どころもたくさん。

神楽は、午後2時ごろからの神迎えという神事から始まります。道行(みちゆき・神楽宿に土地の神々をお連れするための御神幸)から、神楽宿への舞い入れとなります。午後7時ごろから翌朝まで、33番を舞い明かします。

地元の人たちと一緒に、歩きながら神楽宿に向かうと、太鼓や笛の音が近づいてきます。子どもたちは駆け出して行って、その音に合わせて自然と体を動かします。幼いころから体に染み付いている神楽のリズム。名人の舞いの見どころは、特に脚さばきにあるそうです。太鼓や笛などのお囃子も、交代をしながら集落のほしゃどん(奉仕者)が奏でます。

地域によってはほしゃどんだけでなく、一般の飛び入り可能な番付があります。男性や子どもがほとんどですが、衣装や面を付け、神楽を存分に味わうことができます。子ども神楽や夜中の番付など、質問したいことがあったら、屋外で火を囲んで暖をとりながら、話しかけてみてください。

夜が白々と明け始め、天岩戸を開く「戸取」の後、「日の前」の舞とともに朝日が神庭に差し込んでくると、座は感動に包まれます。最後は見物客も一緒に参加し、神庭の上にある「雲」と呼ばれる天蓋から紙吹雪が舞い散り、フィナーレを迎えます。

里人たちの思い

集落に長く長く受け継がれてきた神楽。公民館や神社境内などが神楽宿となることも多いですが、自宅が神楽宿となる集落も残っています。その場合は神庭を構えるために設計されており、「神楽を舞える家を建てるのを目標にしている」という言葉が聞かれるほどです。かつては、一家の長男のみが舞うことを許され、直会の食事作りを含め、一切を男性が取り仕切っていました。神楽で舞うことは憧れだったそうです。変化してきた部分もありますが、祖先から受け継がれてきた神楽への思いを感じてみてください。

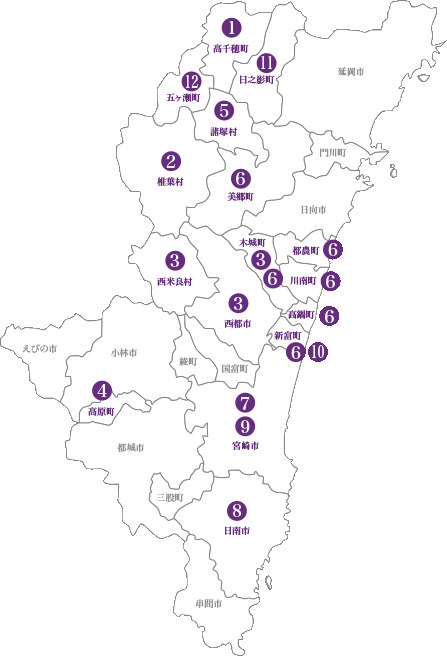

県内各地の主な神楽

各地を回ると、しつらえや番付、衣装などもそれぞれで違います。各地域で異なる神楽の魅力を発見してください。夜神楽だけでなく、昼神楽もあります。

-

①高千穂の夜神楽

もっと見る高千穂町 町内30カ所ほどで伝承

国指定重要無形民俗文化財[毎年11月から翌年2月]

▶秋元神楽体験レポート

▶下野神楽体験レポート -

②椎葉神楽

もっと見る椎葉村 村内26カ所ほどで伝承

国指定重要無形民俗文化財[毎年11月から12月]

▶尾前神楽体験レポート

▶大河内神楽体験レポート -

③米良の神楽

もっと見る「銀鏡神楽」「尾八重神楽」「中之又神楽」「越野尾神楽」「村所神楽」「小川神楽」

国指定重要無形民俗文化財〔毎年11月から12月〕

▶銀鏡神楽体験レポート

▶村所神楽体験レポート

▶小川神楽体験レポート -

④高原の神舞

もっと見る国指定重要無形民俗文化財

「狭野神楽」[毎年12月第1土曜]「祓川神楽」[毎年12月第2土曜]

▶狭野神楽体験レポート

▶祓川神楽体験レポート -

⑤諸塚神楽

もっと見る諸塚村 村内3カ所

県指定無形民俗文化財

[戸下夜神楽:1月の最終土曜日/南川夜神楽:2月の第1土曜日/桂神楽:不定期]

▶南川神楽体験レポート

▶戸下神楽体験レポート -

⑥高鍋神楽

もっと見る「比木神楽」「都農神楽」「三納代神楽」「神門神楽」

県指定無形民俗文化財[毎年12月から1月]

【六社連合大神事】

[白髭神社(川南)]

[平田神社(川南)]

[八坂神社(高鍋)]

[愛宕神社(高鍋)]

[八幡神社(新富)]

[比木神社(木城)]

の旧郷社六社を年巡 -

⑦船引神楽

もっと見る宮崎市清武町

県指定無形民俗文化財

[毎年3月21日(春神楽。奉納は日中)稲作に関する「作神楽」を日中に奉納。]

▶船引神楽体験レポート

-

⑧潮嶽神楽

もっと見る日南市北郷町

[毎年2月11日(建国記念日)]

▶潮嶽神楽体験レポート

-

⑨生目神楽

もっと見る宮崎市生目

県指定無形民俗文化財[3月15日に近い土曜日] -

⑩新田神楽

もっと見る新富町新田

県指定無形民俗文化財[2月17日]

▶新田神楽体験レポート -

⑪日之影神楽

もっと見る日之影町 町内27ヶ所

県指定無形民俗文化財[毎年12月から翌年2月]

▶大人神楽体験レポート -

⑫五ヶ瀬の神楽

もっと見る五ヶ瀬町 町内5ヶ所

五ヶ瀬町無形民俗文化財[毎年11月から翌年1月]

神楽鑑賞のマナー

神楽は、地域の人が神々と一体となる儀式です。そこに参加させていただくという気持ちで訪ねましょう。

神楽を舞う神庭の中は、一般客、特に女性は立ち入り禁止という場合がほとんどです。

しきたりに従い、分からないことは尋ねましょう。

ビデオやカメラで撮影する場合は、三脚を禁止しているところも多いため注意してください。

参考:「祈りと伝承の里 高千穂の夜神楽」

-

①スケジュールを確かめます

代表的な高千穂神楽の場合、午後2時ごろからの神迎えや道行などから見ることができます。一晩中、神楽宿で鑑賞することは可能ですが、近くで宿が取れる場合は、時々、宿で休憩を取りながら鑑賞することをおすすめします。地元の人と同じように、歩いて神楽宿に向かうのもいい体験です。フィナーレ、神様をお送りする神送りまで翌朝まで執り行われます。

-

②防寒具、懐中電灯の準備を

神社の境内や、民家で行われることが多く、窓を開け放した状態なので、防寒具は必須。カイロや毛布を持参しましょう。宿泊所や車を停めた場所から夜道を歩くので、懐中電灯も持っていると安心です。雪が降り始めた場合に備えて、車のチェーンも準備しておきましょう。

-

③お供えを準備

鑑賞する場合は、焼酎2本(地元の酒屋で頼めば、地元の焼酎に熨斗を付けてくれます)か、それに相当するお金(2千~3千円程度。ご祝儀袋に御初穂または御神前と書きます)をお供えするのがマナーです。神楽宿に到着するまでに、焼酎やご祝儀袋、細かいお札、筆記用具などを準備しておきましょう。

-

④食事や飲み物も

地域によっては、竹筒で焼酎を温めた「かっぽ酒」や煮しめなどが振る舞われる場合もありますが、儀式料理のため供されない地域もあります。食事や、温かい飲み物は自分で準備しておきましょう。