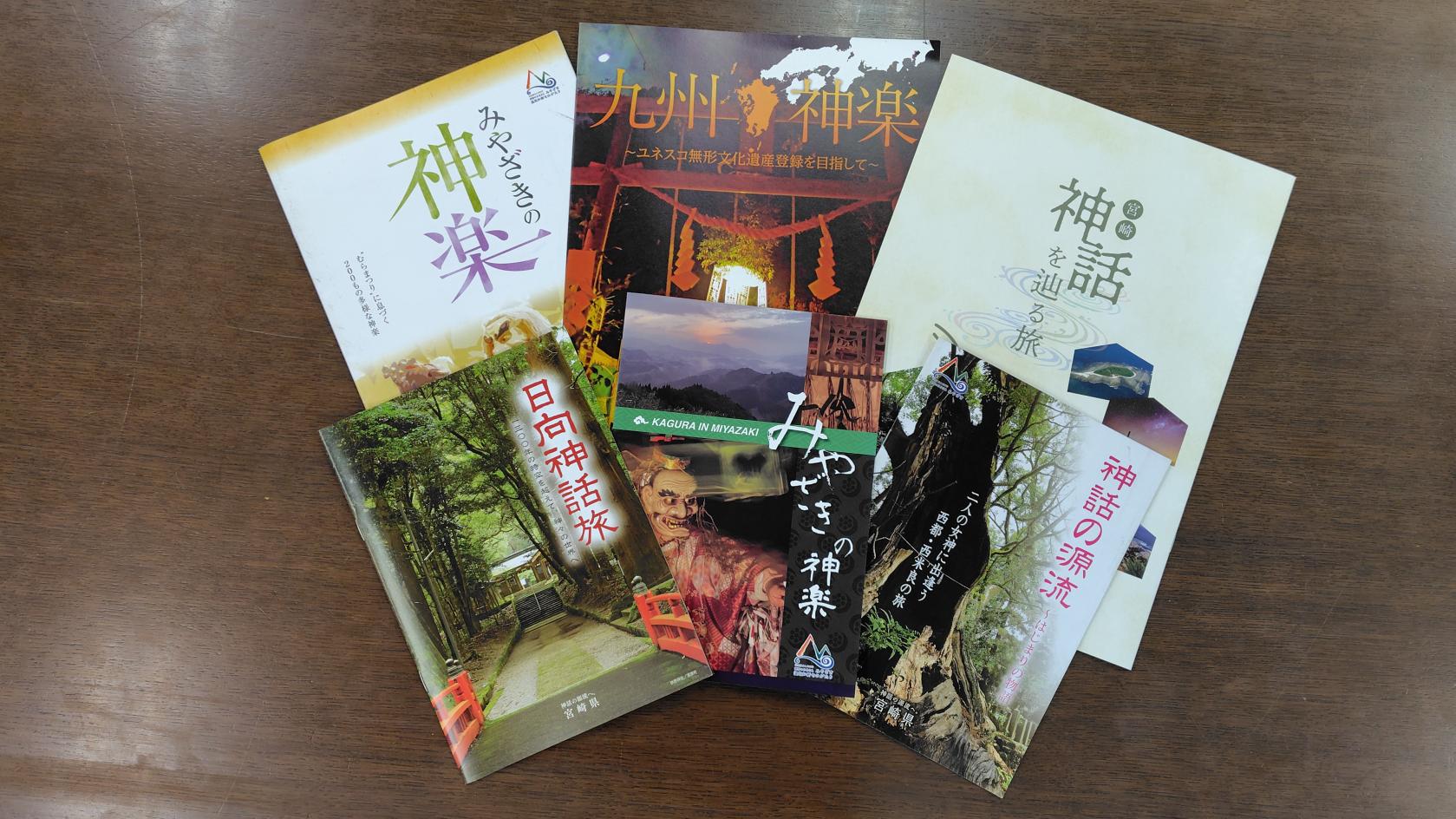

神話のふるさと宮崎 神楽体験レポート~船引神楽~

五穀豊穣、子孫繁栄を祈願する、作祈祷神楽の形を伝承した昼神楽

2018年3月21日鑑賞

船引神楽は宮崎市清武町にある船引神社の境内で奉納される昼神楽で、江戸時代の初期にはすでに独自の神楽として定着していたと伝えられています。その特色としては、県北の夜神楽が「岩戸開き」に重きを置くのに対し、船引神楽は演目の終盤に「めご舞」や「杵舞」が舞われ、五穀豊穣や子孫繁栄を祈願する代表的な「作祈祷神楽」と言えます。

<保存会名>船引神楽保存会

<開催場所>船引神社・炎尾神社・黒北大将軍神社

< 実施日 > 3月(春分の日)、12月31日~元旦

シチュエーション

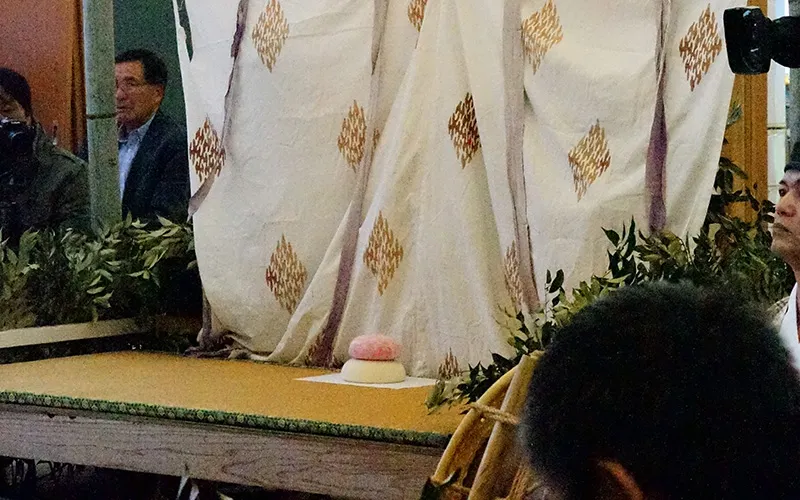

船引神楽の奉納日は毎年3月21日。例年、船引神社の境内で舞われるのですが、今年は残念ながら雨。神社から歩いて5分ほどの「船引営農研修センター」で行われました。

舞

春神楽らしいアクロバットな演目が多く、前転、後転など技が決まるごとに拍手と歓声があがります。また、「めご舞」では、鬼神に舞庭(めにわ、神楽の舞場)を追い出された「めご」が面白おかしく観客に抱きついたり、ユーモラスな問答を神主と繰り広げたり・・・会場が笑顔であふれます。

-

「鬼神」。面をつけた舞手は、全て腰を曲げて低い姿勢で入ってきます。平泉の「延年の舞」にもみられる特徴的な所作で、低い姿勢で体をくねらす動きには迫力がありました。

-

「薙刀舞」。薙刀を大きく振りかざす豪快な舞で、解説書によれば、「これを省略すると観客が承知しない」のだとか。ダイナミックな舞でした。

-

「戸開明神」。戸を取った後は、写真のように大きく掲げます。なんだか得意げに見えます。

-

「めご舞」(1)。鬼神が舞っていると、舞庭におどけた様子の「めご」が入ってきます。鬼神の邪魔になると怒られて、ついには舞庭の外に追い出されます。

-

「めご舞」(2)。追い出されためごは、観客に抱きついてまわります。めごに触られるといいことがあるのだとか。

-

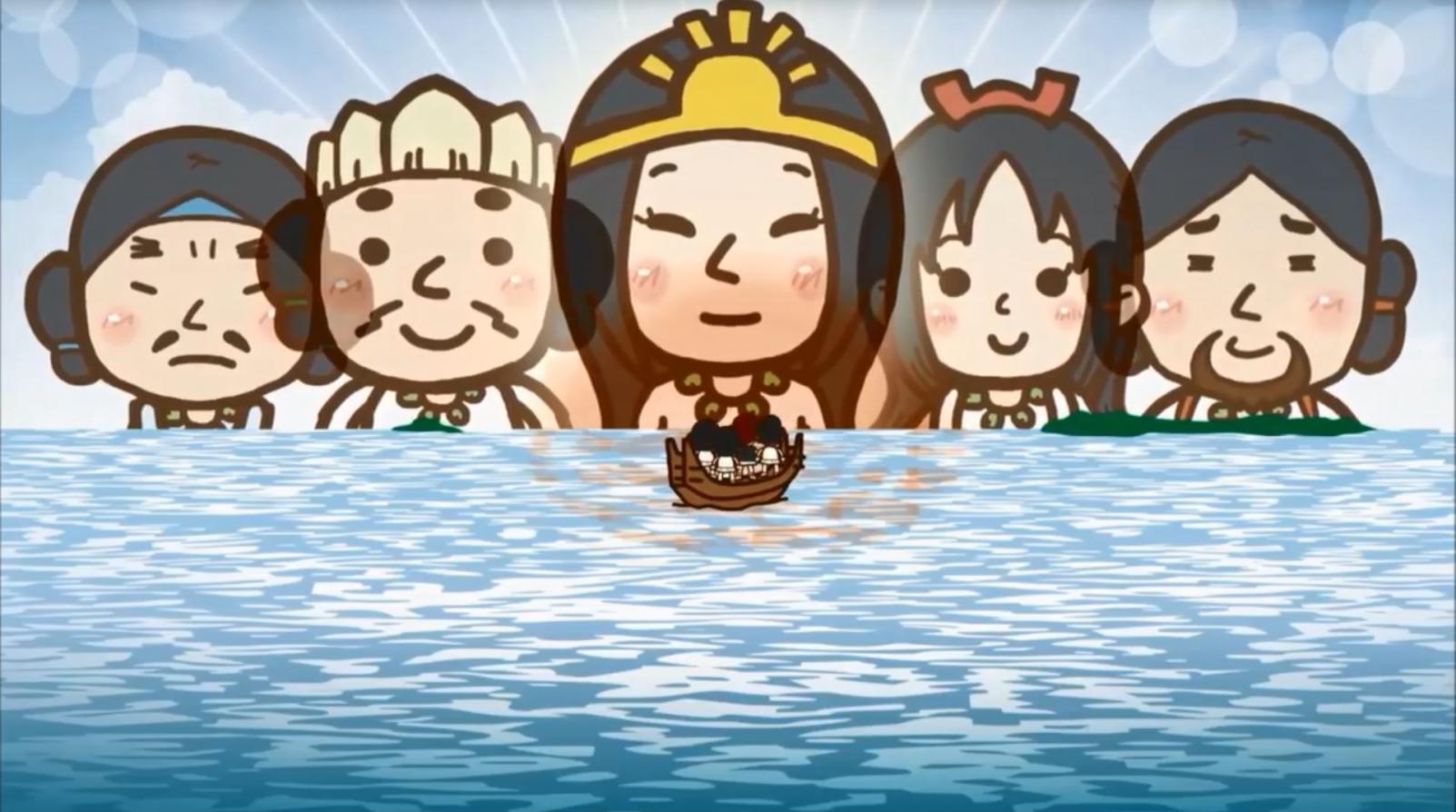

「めご舞」(3)。鬼神が帰って舞庭にめごが戻ると、神主との問答がはじまります。ユーモラスなやりとりの後、国の成り立ちと五穀豊穣を寿ぐ長台詞が。全てよどみなく言い切り、大きな喝采を浴びていました。

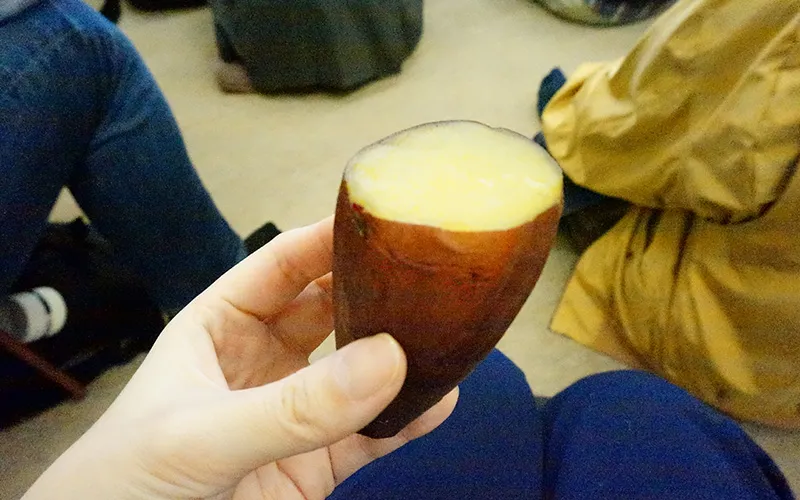

神楽グルメ

神楽をみていると、地元の方々から蒸かしたお芋や地鶏の炭火焼きが差し入れられました。とてもありがたかったです。また、お昼には「中入り」ということで、舞手さんも観客もみんなでお昼ごはん。おにぎりをいただきました。