神々の物語

宮崎に残る数々の神話と伝説。

さあ、どんな物語から宮崎を回りましょうか?

神話と伝説

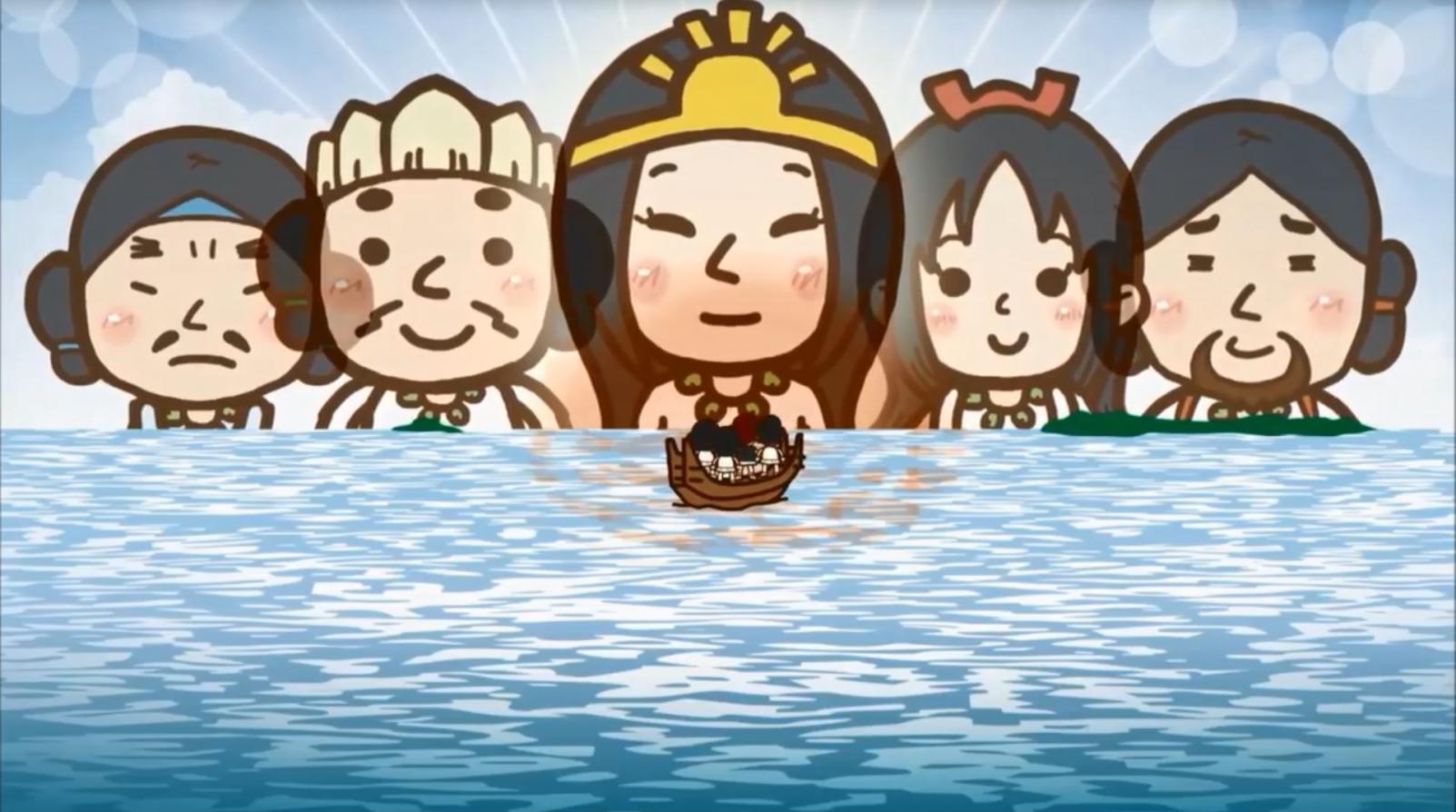

天地が初めてできたとき、まず天上界に多くの神々が生まれます。

イザナキノミコトとイザナミノミコトはある日、矛を手渡され、

その矛で海水をかき混ぜると、一つの島ができました。

その島に降り、さらにたくさんの島や子を産む二神ー。

■禊ぎ

数多の神を産んだイザナキノミコト、イザナミノミコトでしたが、火の神を産み落としたイザナミは亡くなり、黄泉の国へと行ってしまいます。イザナキは後を追いますが、黄泉の国の食べ物を口にしてしまったイザナミの変わり果てた姿を見てしまいました。逃げ帰ったイザナキは「みそぎ池」で穢れを清めたといわれています。

■天岩戸隠れ

イザナキノミコトの禊によって生まれた太陽神アマテラスオオミカミとその弟スサノオノミコトですが、弟の悪行のため、アマテラスは天岩戸に隠れてしまいます。世の中は闇に包まれ、八百万の神々は、アマテラスに岩戸から出てきてもらうため、「天安河原」で話し合いました。岩戸の前でアメノウズメが舞うと、神々は拍手喝采。様子を確かめるために岩戸を少し開いたアマテラス。その瞬間、タヂカラオノミコトが岩戸を投げ飛ばし、この世に光が戻ったのです。

■天孫降臨

天岩戸から出られたアマテラスオオミカミは、再び高天原(たかまがはら・天上界)を統治します。さらに葦原中国(あしはらのなかつくに・地上のこと)を平定するため、御孫ニニギノミコトを遣わします。ニニギは三種の神器(ヤサカノマガタマ・鏡・クサナギノツルギ)を授かり、高千穂峰に降り立ちます。天岩戸の前で舞ったアメノウズメノミコトや、その夫となるサルタヒコノミコトらが先導し「筑紫の日向の高千穂のくしふるたけ」に降臨しました。そこは「朝日の直刺す(たださす)国 夕日に日照る国」でした。

■木花佐久夜姫

太陽神アマテラスオオミカミが地上に遣わした御孫・ニニギノミコトは、川に水を汲みに訪れたコノハナサクヤヒメに一目惚れし、求婚します。ヒメの父オオヤマツミは、姉のイワナガヒメも共に嫁がせますが、ニニギは送り返してしまいます。二人の娘には、花のように美しく華やかに、岩のように揺るぎない永遠の命という意味が込められていました。父は怒り、子々孫々を花のように限りある寿命としたといわれています。コノハナサクヤヒメは、一夜の契りで身ごもったことを怪しまれてしまいますが、産屋に火を放ち、無事に出産することで、ニニギノミコトとの子であることを証明したのです。

■海幸・山幸

ニニギノミコトの息子・山幸彦(ホオリノミコト)は、兄・海幸彦(ホデリノミコト)の釣り針を海に落としてしまったために、海底のワタツミノミヤへと探しに出ます。山幸は、ワタツミノミヤでトヨタマヒメと出会い、約3年を過ごします。鯛ののどに引っかかっていた釣り針を手に、地上に戻ることになった山幸。山幸の子を身ごもったトヨタマヒメは、「出産の時の姿を見ないでください」と言い、「鵜戸神宮」付近で皇子ウガヤフキアエズノミコトを産みますが、本来の姿(サメと言われています)を見られてしまいます。

■神武東征

山幸彦と海神の娘トヨタマヒメが結ばれ、鵜戸神宮付近で生まれたウガヤフキアエズノミコトの子が、日本の初代天皇といわれる神武天皇(カムヤマトイハレヒコノスメラノミコト)です。高原町の「皇子原」で生まれたとされる神武天皇は幼少期、サノノミコトと呼ばれていました。高原町には、その名を冠した「狭野神社」、幼いころ遊んだとされる「御池」などがある。神武天皇は日本国を治めるため、大和の国へと向かいます。その東遷の際、宮崎市の「皇宮屋」で約30年を過ごし、45歳で日向の美々津港から出立されたといわれています。

■霊峰・霧島

高千穂峰を含む霊峰・霧島山は古来より崇められてきました。性空上人は10世紀後半、修験道信仰を確立し、霧島における修験道の拠点として六社権現を整備したとされます。霧島の噴火により、遷座や建て替えを繰り返しながら信仰され、守られてきた神社は、厳しい大自然への畏敬の念が込められています。

宮崎県各地に残る、神話以外の物語も紐解いてみましょう。

■白鳥伝説

ヤマトタケルノミコトは熊襲(くまそ)征伐の際、この付近を訪れたといわれています。10世紀後半、性空上人が霧島の六観音御池のほとりで法華経を読誦していると、老翁が現れ「余はヤマトタケルノミコトなり。白鳥となってこの山に棲むこと久し」と告げ、白鳥と化して飛び立ちました。

■巨石神仰

宮崎県北には、謎の巨石群(イワクラ)が残っています。延岡市の祝子川(ほおりがわ)上流の大崩山には、ホオリノミコト(山幸彦)の伝説が残っています。その麓の不思議な巨石は、その前に立つと圧倒されるほど。自然がつくりだしたものか、人が手を加えたものなのか。石に残る穴が意味するものは? 正三角形の石はなぜここに?静かに思いをめぐらせれば、自然と溶け合える瞬間が訪れるかもしれません。

■百済王・平家落人の伝説

山間の里・美郷町南郷区に百済王の伝説が伝わります。西暦660年、唐・新羅と戦い、敗れた百済王族は日本へ亡命を果たします。しけのため日向の浜に流れ着いた一行は、父・禎嘉王は南郷へ、息子・福智王は木城町へと逃れました。

椎葉村は、壇ノ浦の戦いで敗れた平家一門が落ち延びたといわれています。源氏方・那須与一の弟大八郎が追逃の命を受けますが、ひっそりと暮らす残党たちの姿に心打たれ、やがて平清盛の血縁・鶴富姫と恋に落ちます。帰還の命により、大八郎は鎌倉へと一人帰っていくのでした

■お問い合わせ先

宮崎県 総合政策部みやざき文化振興課 文化振興担当

TEL: 0985-26-7099

MAIL: miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp