Ⅳ 神話と伝説 ~11.百済王・平家の伝承をめぐる~

宮崎県北には、ある伝承が残っています。一つ目は、美郷町南郷区に伝わる百済王伝説、二つ目は、椎葉村に伝わる平家落人伝説です。伝承の地をめぐり、誇りを守って生きる人々の思いにふれてください。諸塚村では、パッチワークのような木々の景観を楽しみ、名産のシイタケ採りや畜産などの農家体験も盛りだくさんの旅です。

ストーリー

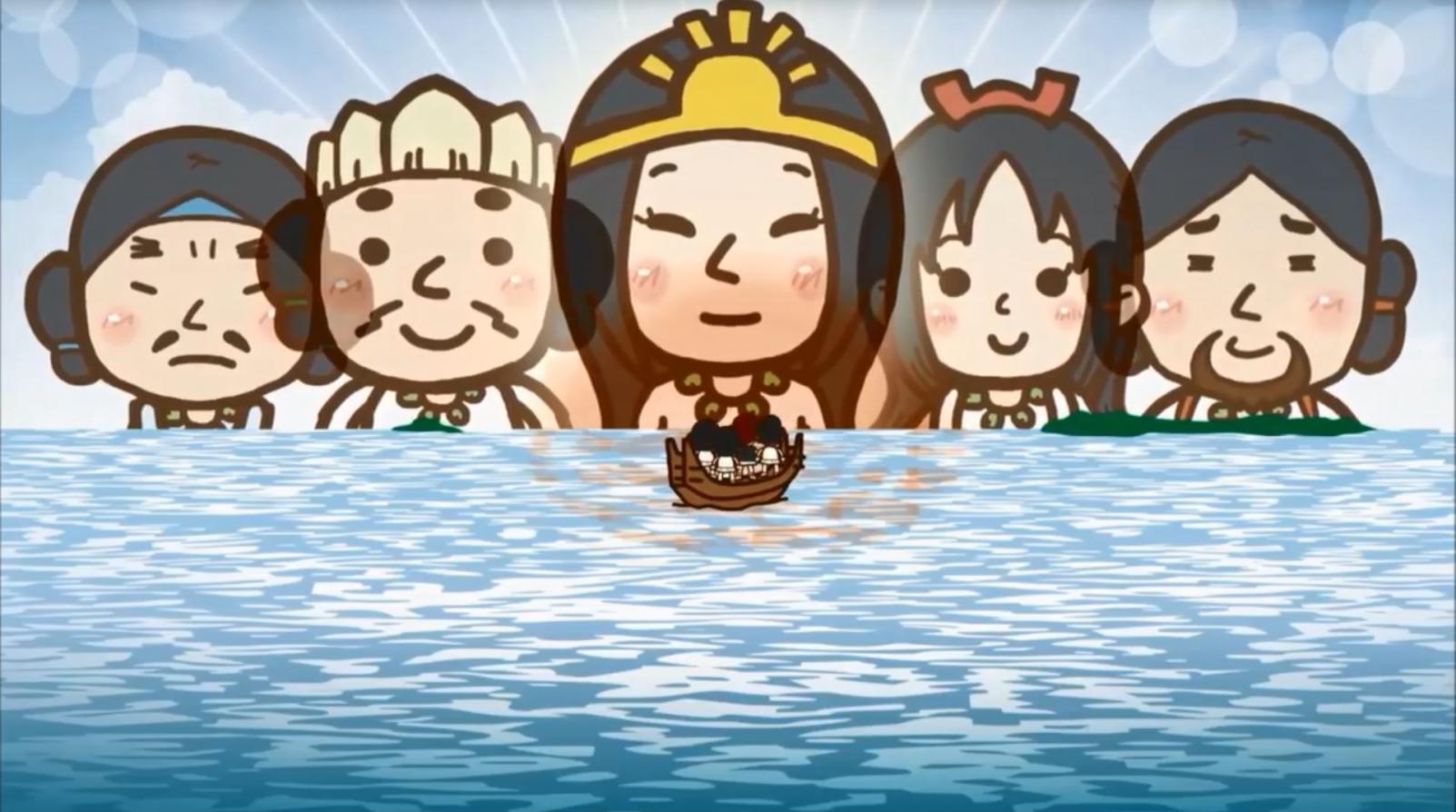

百済王・平家落人の伝説 山間の里・美郷町南郷区に百済王の伝説が伝わります。西暦660年、唐・新羅と戦い、敗れた百済王族は日本へ亡命を果たします。しけのため日向の浜に流れ着いた一行は、父・禎嘉(ていか)王は南郷へ、息子・福智王は木城町へと逃れたのです。

椎葉村は、壇ノ浦の戦いで敗れた平家一門が落ち延びたといわれています。源氏方・那須与一の弟大八郎が追討の命を受けますが、ひっそりと暮らす残党たちの姿に心打たれ、やがて平清盛の血縁・鶴富姫と恋に落ちます。帰還の命により、大八郎は鎌倉へと一人帰っていくのでした。作家・吉川英治は「新平家物語」の終盤で、戦のない理想郷として椎葉の地を描いています。

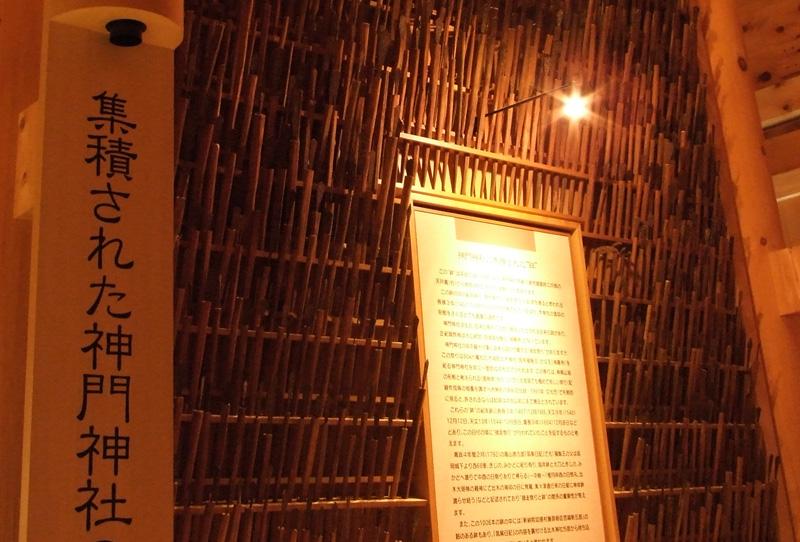

神門神社

貴重な宝物の数々 ここから伝説が始まった

百済の国を後に九州を目指したといわれる禎嘉王の一行は、南郷区に落ち延びました。最先端の文化を持ち込んだ王たちは村人に尊ばれ、神門神社に王を祀りました。神社は718年に創建されたと伝わり、古墳時代や奈良時代の銅鏡、多数の鉾など、貴重な宝物が発見されています。毎年旧暦12月18日に近い週末に、親子の再会を描く「師走まつり」が行われています。伝説は、この神社から始まったのです。

西の正倉院

正倉院と寸分たがわず同一の建築

百済王の遺品とされる銅鏡「唐花六花鏡」が神門神社で発見されました。ここから、南郷区の百済王伝説の扉が開きます。この銅鏡が奈良国立博物館に保管されているものと同一だったため、宮内庁の許可を得て「西の正倉院」の建設が叶いました。使われた木材も寸法も、すべて東の正倉院と同じで、完成まで丸十年を費やしたという地域の思いの込められた建物です。神門神社から発見された文化財を展示しています。

くぬぎの里農家民宿

森の大自然に抱かれた豊かな暮らし

総面積の95%が山林という諸塚村。北にそびえる諸塚山はイザナキ、イザナミをまつる神陵として崇拝されていました。農家民宿では、大自然の恵みを受けながら守り続けている村の暮らしを体験できます。山の民の弁当箱“めんぱ”作りや、特産の椎茸の採取など、11軒の農林家で心温まるふれあいが待っています。家族とのおしゃべりに山の幸、輝く星たちの美しさも格別です。

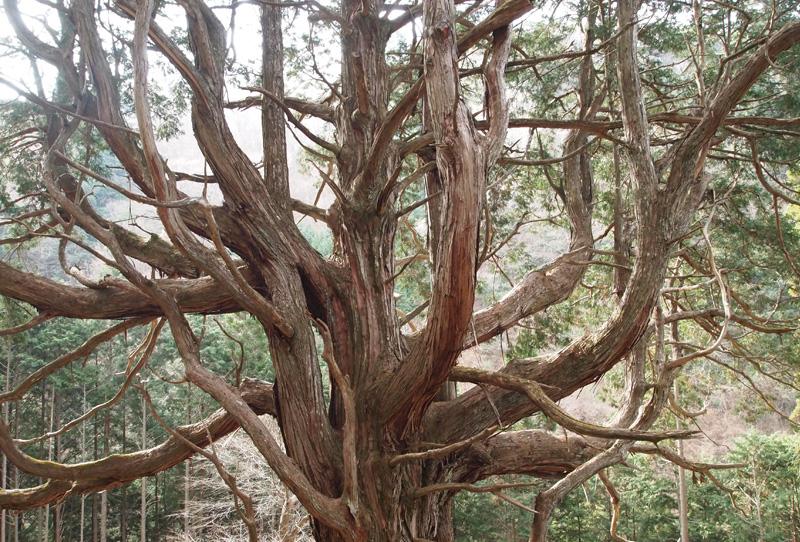

十根川神社

大八郎手植えの杉は天に届くかのよう

ひっそりとした山奥に、堂々たる姿の杉が、天に届かんばかりに枝を伸ばしています。八村(やむら)大明神十根川神社は、那須家の宗廟として創建されたといわれます。拝殿の奥には、推定樹齢800年、幹周り19mもある巨大な杉(八村杉)があり、那須大八郎お手植えの木と伝えられ、国指定天然記念物に指定されています。周囲の十根川集落も伝統的建造物群保存地区に指定されています。

鶴富屋敷・椎葉厳島神社

大八郎と鶴富姫の恋物語の舞台

鶴富姫の屋敷といわれる「鶴富屋敷」は椎葉伝統の民家です。4室と土間が一列に並んでいるのは、斜面をうまく利用するために考えられた知恵といわれています。表には、姫が大八郎のために水を汲んだという「化粧水」も残されています。屋敷に隣り合う丘の上には「椎葉厳島神社」があるのも不思議。平清盛が崇拝した厳島神社の守護神を祀り、大八郎が平家一族のために建立したと伝わっています。

おすすめ立ち寄りスポット

-

南郷温泉「山霧」

もっと見る百済王族からの贈り物といわれる南郷温泉。1996年、百済の禎嘉王(ていかおう)が祀られる神門神社の裏山の、地下1,500mから温泉が突然湧きあがり、それ以降美郷町の人々を心身ともに癒しています。

-

しいたけの館21・どんこ亭

もっと見る「しいたけの館21」は、しいたけについて学べる施設から、現在は観光案内兼交流の場所と飲食施設としてリニューアルした諸塚村の情報発信拠点。レストラン「どんこ亭」は、四季折々の諸塚の山の幸など自然素材をふんだんに使った食事が味わえ、肉厚で歯触りのいいドンコ(しいたけ)が楽しめます。

-

椎葉村物産センター 「平家本陣」

レストランでは、椎葉産そば粉使用した「椎葉そば定食」がオススメ。強い香りに加え、粘り気のある独特なコシが魅力です。店内には、地場産食材を使った焼き餅や鶴富味噌、柚子こしょうなど特産品が数多く並びます。

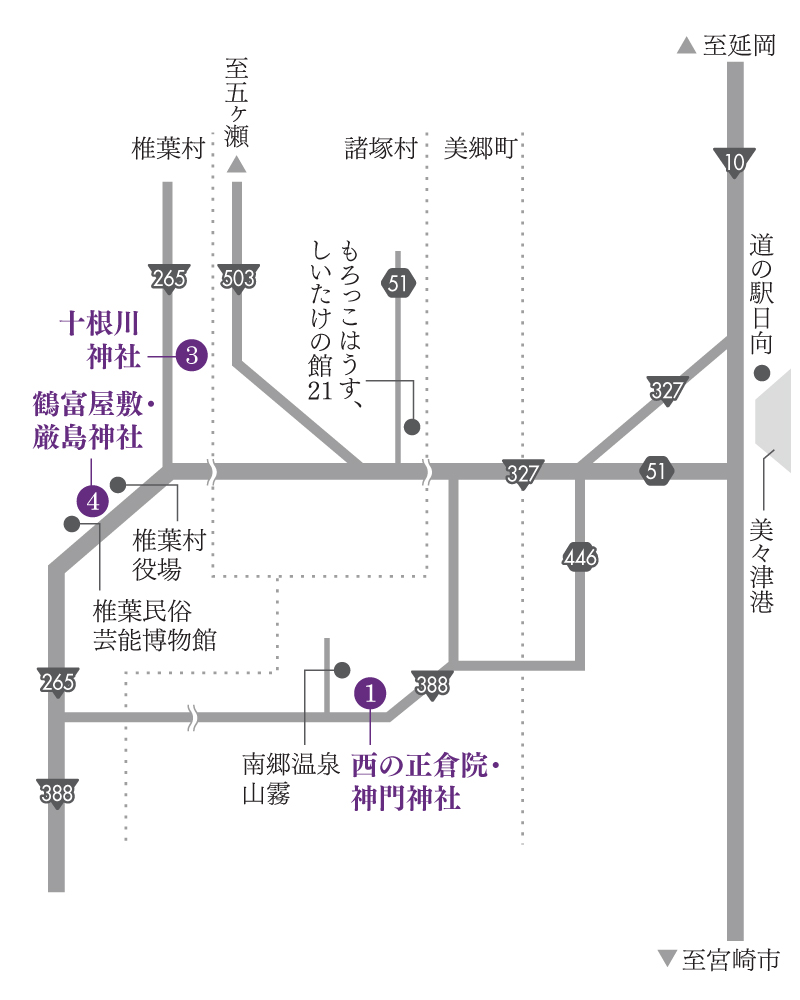

ルートマップ

<MAP>

宮崎市からスタート地点まで

■車で

●国道10号、327号、446号のルートで約2時間。

Google Mapの読込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がありますのでご了承ください