【宮司が語る 弐】 尾八重神社 中武 貞夫 宮司

尾八重神楽。その舞は、先人達が自然と共存共栄していく中でできた生活様式や文化から生まれ、またそれらを現代に伝えています。神楽を守り続ける尾八重神社の中武貞夫宮司に、お話を伺いました。

山の暮らしの中心的存在

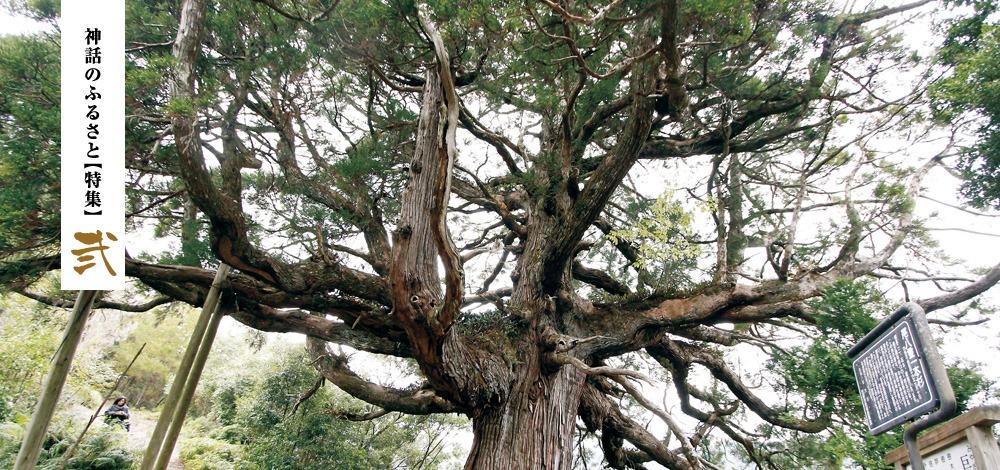

九州山地の中央部一ツ瀬川の支流尾八重川。その流域の米良山中に西都市尾八重地区があります。 ここに伝わる尾八重神楽の起源は、12世紀の鎌倉時代に神主として都万(つま)神社に奉仕していた壱岐宇多守(いきうたのかみ)にあるといわれています。壱岐宇多守は山歩きが好きで、米良山中を山歩きする途中、尾八重の一本杉に出会います。その圧倒的な "存在感のある姿を見て己の存在の小ささに気付かされます。自然の中で生活しながら法者(ほじゃ)の道を究めるために修験者の道を選び、修験道場として尾八重地区に“湯之片(ゆのかた)神社”を開いたと伝わります。

尾八重地区は湯之片神社が建立される以前から、先住の人々が生活する山の恵みの豊かな土地でした。壱岐宇多守は山岳修業をしながら、神主として集落ごとに鹿倉宮(かぐらぐう)を置き、先住者が行う狩猟祭りと合わせて、焼畑農法のための火伏祭りも斎行したとされます。そうした山の暮らしのなかにある“お祭りごと”を後世まで伝えるために、神楽伝習所を設け、神楽の普及にも努めました。壱岐宇多守は後に湯之片若宮大明神として祀られ、尾八重神楽の中では最初に降臨する神として花鬼舞(はなおにまい)が奉納されます。

永正8年(1511年)に尾八重神社が領主黒木吉英(くろぎよしひで)により建立され、以来尾八重地区の重要な神社として篤く崇敬されてきました。特に神楽においては、古くは、舞人を務める家々で一番ずつ世襲し一子相伝を課すなど、大事に伝えられてきました。それが、毎年秋の例大祭で奉納される尾八重神楽です。

生きることへの感謝を神楽の中に

平成26年10月に台湾の台南市で神楽を披露したのも、現地に自然崇拝思想が残っており、交流を行う事で現代で薄れつつある自然崇拝の心を思い起こすことに繋がるのではと、現地の方に言われたことが背中を押したといいます。「尾八重神楽にも後継者不足問題があります。しかし893年前の先人達が編み出し伝承してきたことを、後世に受け継いでいく責任がある。だから必死に守っていきます」と笑顔で力強く語ってくれました。

Column

尾八重神社 中武 貞夫

昭和12年 西都市尾八重に生まれる。

5歳の時に母の実家である湯之片神社に預けられ、

壱岐家が守り伝えて来たことを教えられる。

昭和42年 尾八重神社に出仕。神職の道に入る。

平成14年 尾八重神社宮司に就任。

尾八重神社 中武 貞夫

昭和12年 西都市尾八重に生まれる。

5歳の時に母の実家である湯之片神社に預けられ、

壱岐家が守り伝えて来たことを教えられる。

昭和42年 尾八重神社に出仕。神職の道に入る。

平成14年 尾八重神社宮司に就任。

宮司が語るリンク集