山間の人々に受け継がれる文化に触れ、明日へと進む力を得る旅

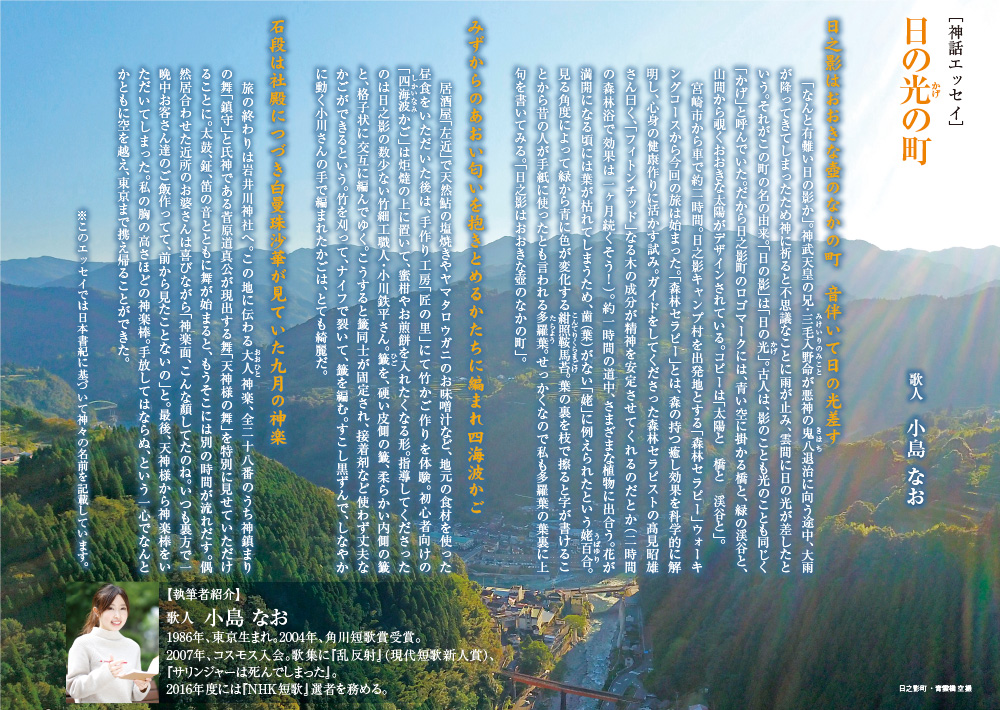

アマテラスオオミカミの命を受けて、高天原から葦原の中つ国に天降った二ニギノミコトは、高千穂のくしふるの峰に降り、都をどこにしようかと思案され、現在の日之影町岩井川神社後方の台地にたどり着きます。そこは古くは檍原と呼ばれた土地で、二ニギノミコトが留まられたことから「大日止」と名付けられたといいます。また、高城山に登って国見をされ、その後五ヶ瀬川に沿ってお降りになったともいわれています。神々も自然の恵みに感動したのではと思えるほどの森の癒しパワーを感じる日之影町。森林セラピー基地や河川ボルダリング一大エリアもある自然の宝庫です。自然の力強さ、豊かな森の癒しに身を任せてみませんか。

モデルコース

Google Mapの読込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がありますのでご了承ください

大人神社

ニニギノミコトが留まったという伝説の地

ニニギノミコトが天降った際に、留まったところであることから「大日止」という地名になったと伝えられます。その後明治4年に大人神社と改称されました。毎年秋の例祭には、大人歌舞伎が奉納されていますが、それは高千穂の鬼八に娘を生贄として捧げる習わしがあったのを、当時の領主であった甲斐氏が猪を供えることに変えた功績に感謝してはじまったとされます。二ニギノミコトの伝説と共に、地方歌舞伎の伝統も受け継いでいます。

ちょっと寄り道

-

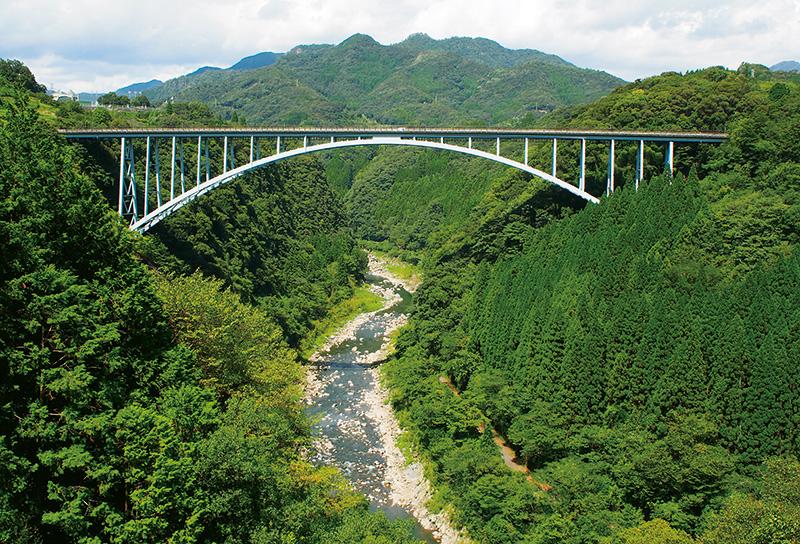

天翔大橋

コンクリート橋としては国内最大で、水面からの高さは143mあり、車が通るすべての橋のなかで日本一の高さを誇ります。中央部には風力発電装置もあり夜間照明の電力をまかなっています。

-

日之影温泉駅

日之影町HP廃線となった高千穂鉄道の駅に作られ、全国的にも珍しい温泉です。温泉は2階にあり、五ヶ瀬川のせせらぎが楽しめる露天風呂や、ジェットバス、サウナなどをそなえています。

-

天神山つつじ公園

約2万本のキリシマツツジとクルメツツジが植栽されており、花が見ごろになる4月中旬には夜間ライトアップもされ、暗いなかに花のじゅうたんが浮かび上がり、見応えがあります。

-

日之影町竹細工資料館

日之影町観光協会HP現代の名工「廣島一夫」氏をはじめ、日之影町の竹細工職人が制作した竹工芸品を展示。日之影町の竹細工の文化について、多くの人に触れてもらえるよう、旧商工会館を改修して作られました。

岩井川神社

ニニギノミコトの天降りの足跡を感じる

ニニギノミコトが天降って、国を治めようとこの地に留まったといわれ、この霊地を保存するために太子大明神として崇めたという歴史があります。その後付近の小社を合祀し、岩井川神社と改称されました。1月14日、15日の例祭には夜神楽が奉納されます。また、鳥居に通じる石段は、鳥居から下の部分は改修されましたが、上部は当時の石工の技術をうかがわせる200段の石段がいまも残っています。石段の総数は307段あり、神社の石段としては長いものです。

ちょっと寄り道

高城山

サルタヒコが天孫二ニギを迎えた地

ニニギノミコトは、高千穂のくしふる岳から岩井川村に入り、高城山に登って国見をされ、五ヶ瀬川に沿ってお降りになれられたという伝承があります。高城山の山頂には、神崎の塚と称する小さな塚があり、サルタヒコがニニギノミコトを迎えたところといわれています。また、山の西の麓の地域を乙女というのは、アメノウズメにちなんでと伝えられています。中世には、三田井氏48塁のひとつとされる、石山城が山頂にあったといわれています。

ちょっと寄り道

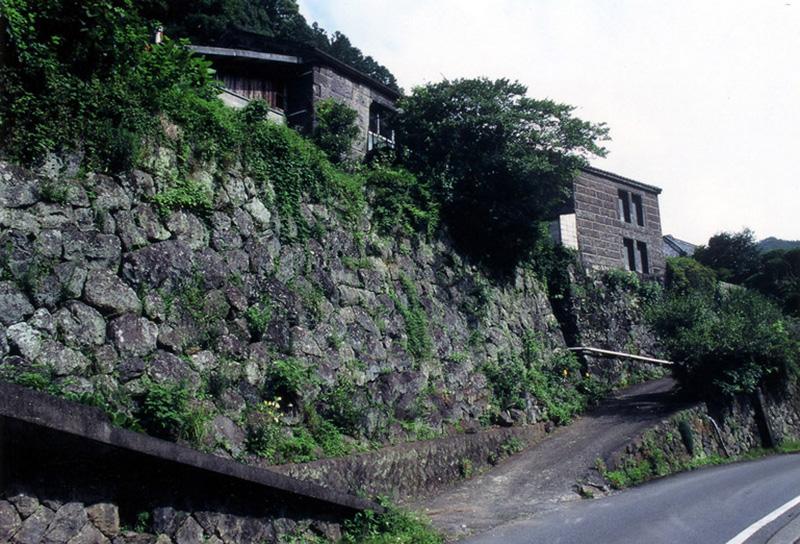

石垣の村・戸川

歴史感じる石垣の美しさに感動

日之影川沿いにひっそりと佇む戸数7個の静かな集落。見事な石垣が棚田を守るように続き、日本の棚田百選にも選ばれています。村の歴史は定かではなく、集落の人達は自然石に守られ、代々自給自足で生活をしてきたといわれています。残された記録の中で最も古い石垣は嘉永から安政年間に築かれたもの。この記録に記されている石工は江戸城の修復にも招かれているほどの技術者です。村の中心部には、軽食も食べられる石垣茶屋があります。

ちょっと寄り道

おすすめ体験

おすすめグルメ

※写真はイメージです。