世代を越えて繋がる「神楽」~それぞれの想い~銀鏡神楽編~

銀鏡神楽編

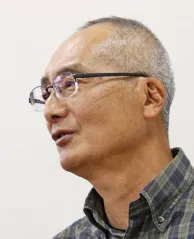

銀鏡神楽保存会会長 濵砂 武久(はますな たけひさ)

銀鏡神楽保存会会長 濵砂 武久(はますな たけひさ)西都市銀鏡には、起こりは南北朝時代からともいわれる銀鏡神楽が伝えられています。

修験道の修業場だった歴史や、古くより自然の恵みに感謝し山の神の存在を身近に感じてきた暮らしぶりなどが神楽に反映されています。

宿神三宝稲荷神社の社家に生まれ、10年前から祝子(ほおり)として神楽を舞う濱砂武久会長にお話しを伺いました。

社家に生まれ、神楽とともに生きる

九州山地の真っただ中、西都市銀鏡にある銀鏡神社の大祭で、13日に式一番「星神楽」が、14日~15日に式二番「清山」から三十三番「神送り」までが夜を徹して奉納される銀鏡神楽。

神楽は、各集落で祀られている境内外末社の土地神(面さま)を銀鏡神社に迎える「神迎え」の神事から始まります。

神楽の特徴は、銀鏡神社や各集落の土地神(面さま)を、宮司や社家が着面して舞う「降(おり)居(い)」とその地舞があること、狩り法神事「ししとぎり」等の狩猟演目、また、修験道や唯一神道の影響を受けた演目が多いことです。

神楽の前半は、西宮大明神や宿神三宝荒神の降居などの神人一体となった優雅で厳粛な舞が、中ほどは「荘厳(しょうぐん)」、「一人劔(ひとりつるぎ)」などの勇壮活発な舞が、後半では「白(びやっ)蓋(かい)鬼神(きじん)」「室(へや)の神」等のユーモラスな舞に移り、式32番「シシトギリ」では、おおらかな笑いを誘います。

「私は宿神三宝稲荷神社の社家に生まれ、幼いころから毎朝夕の「神様拝み」で父や祖父の打つ太鼓の音を聞いて育ちました。

曾祖父、祖父、父からは、事あるごとに宿神社の跡取りになるように言われていたことを覚えています。

20歳の時に農林水産省横浜植物防疫所に入所し、以後退職までの40年間は県外での生活でした。時期が来たら帰って神社を守らないといけないと思っていましたが、結局は退職と同時の帰郷でした。神楽を舞い始めて10年経ちましたが、舞うごとに気になるところが増えて、年々難しさを感じます」と濱砂会長はにこやかに話します。

現在、銀鏡神楽を舞う祝子(ほおり)は、32名、うち舞手は23名。小学校高学年から94歳までが所属するのは、高齢になり舞うことはなくなった人でも、神楽の精神面を伝承する役割を担っているからだそう。

「精神性を年長者たちから伝承されるからか、祝子は練習する際、拝殿に一礼してから神楽を舞う。

終わったときも、一礼して帰ります。元気で神楽を舞い伝統文化を継承できることに感謝するうちに、自然と神様に舞わせていただいているという気持ちが芽生えるからだと思います」。

神楽を後世まで継承するために

銀鏡神楽は毎年33番を舞います。祝子が多かった時代には、一定の年齢にならないと舞えない神楽もあったそうですが、今は、一人の祝子が数演目の神楽を舞うことがほとんどで、中には4~5演目を舞う者もおり、特定の祝子に負担がかかっています。そこで、今は、若い人もできるだけ多くの神楽を覚えてもらうようにしています。

また、伝承者減少の対応策として、志願して祝子になる「願祝子」の制度を取り入れています。

「地域内にある農業生産法人『かぐらの里』は、創業当初より地域社会の存続・発展と地元文化の継承を社是とし、神楽への思い入れもことのほか強く社員の多くが祝子を務めています。

今では、同僚が舞っているからと、銀鏡出身ではなくても仕事の縁で祝子になるという若い人も出てきました」と濱砂会長。

また、約30年の歴史がある山村留学制度の卒業生も、神楽の発展に一役買っています。

このような中、昨年、NPO法人「東米良創生会」が設立され、具体的に地域の活性化が展望できるようになりました。

毎年多くの参加者でにぎわってきた大祭ですが、昨年はコロナ禍によって無観客開催を余儀なくされました。

氏子のみでの神楽を覚悟していたところ、第一期の山村留学生より、動画配信をする提案をもらい東米良創生会のYouTubeチャンネルを通じて実現することができました。

初めての試みでしたが、良い意味で反響が大きく、銀鏡神楽にとって新たな力を得る機会になりました。

「地域に密着した神楽だからこそ、神楽が元気になれば地域も元気になると思います」と濱砂会長。

山の暮らしと密接に関わりながら、受け継がれてきた祈りが神楽の根幹にあるからこそ、暮らす人々の心の支えにもなっている気がします。

インタビュー

令和3年3月8日 宮崎県庁にて

神楽写真

五十川 満

Column

銀鏡神楽保存会会長 濵砂 武久さんとは

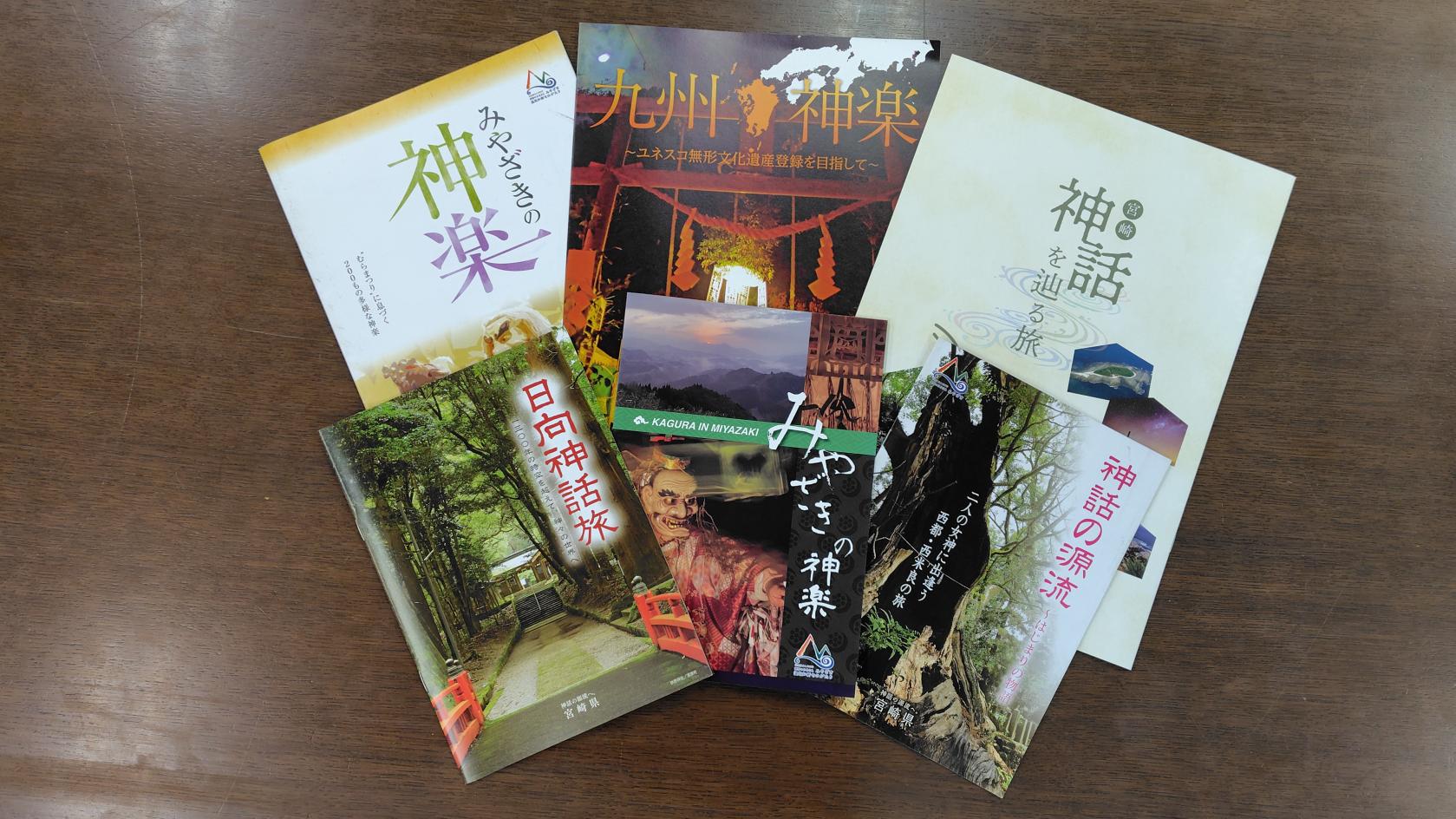

銀鏡神社の摂社である宿神三宝稲荷神社の社家に生まれる。10年前から社家の者しか舞えない「宿神三宝荒神」の降居神楽を舞いはじめ、2019年から神楽保存会会長に。「みやざきの神楽魅力発信委員会」委員も務め、神楽の魅力発信にも尽力している。

銀鏡神楽保存会会長 濵砂 武久さんとは

銀鏡神社の摂社である宿神三宝稲荷神社の社家に生まれる。10年前から社家の者しか舞えない「宿神三宝荒神」の降居神楽を舞いはじめ、2019年から神楽保存会会長に。「みやざきの神楽魅力発信委員会」委員も務め、神楽の魅力発信にも尽力している。

世代を超えて繋がる神楽 リンク集