世代を越えて繋がる「神楽」~それぞれの想い~尾前神楽編~

尾前神楽編

日本最後の秘境とも称される椎葉村。森と共に生きてきたこの地には、焼畑をはじめ、今なお特色ある文化が息づいており、冬の風物詩「神楽」もその一つです。尾向地区に伝わる尾前神楽を半世紀近く支えてきた、尾前秀久会長にお話を伺いました。

狩猟文化息づく神楽

椎葉村の中心地を耳川に沿って進むと、静かな山間の集落・尾向地区に到着します。この地に伝わる尾前神楽の起源は、400年以上前にも遡るといわれ、狩猟儀礼の習わしに沿った、独自の形態を今なお色濃く残した舞が特徴です。

「この地区の神楽というのは、授けてもらった山の恵みに感謝して奉納するものなんです」と話す尾前会長。

「神楽の一番初めに“板起こし”、この辺りでは“猪祀り(ししまつり)”とも言いますが、御幣を切ったまな板の上で猪肉を切ることで場を祓い清めて、猪の魂を山の神様にお供えするんです」

豊かな森と共存してきた先人たちの息づかいが、会長の言葉一つ一つから伝わってくるようです。

また、弓矢を使った舞が多く見られるのも、狩猟文化に根ざした尾前神楽の特徴だそう。

「弓矢は命を繋ぐ大切な道具。山の命に感謝を捧げ、集落の無病息災を願う気持ちを込めて、舞の中にも多く弓矢が登場するんです」。

命や自然に対する畏敬の念、それこそが、いにしえより 脈々と受け継がれてきた尾前神楽の真髄なのかもしれません。

神楽が人と自然をつなぐ

尾前会長が本格的に神楽を舞い始めたのは高校を卒業してすぐ。ごく自然な流れだったのだそう。

「ご飯を食べたり、息をするのと同じで、神楽を舞うことが当たり前のことでした。それからかれこれ50年近く経ちますが、ここで暮らしていると自然と心に染み付いていて、なぜ自分は舞うのだろうかとすら考えたことはないですね」

その後は尾前神社の宮司となり、尾前地区をずっと見守ってきたという尾前会長。改めて思うのは、神楽がこの地域の調和や人との繋がりを生み、育んでいる、ということだそう。

「神楽の練習もそうですし、一緒に飲み食いをすること、夜通し神楽を舞うこと、これら全てが地域や人、あるいは自然とつながるために、先祖が授けてくれた知恵なんです。自分中心に生きるのではなく、地域や自然と共に生きることが、ここでの暮らし方でしょうね」

命に感謝し、自然とともに生きる。他者を慮り、地域の一員として暮らす。そうした生き方を織りなす人々と、それを大きく包み込む椎葉の自然、その両者を確かにつなぐものこそが、神楽なのかもしれません。

インタビュー

平成30年2月27日 和様や Bar O(わさまやバーオ)にて

神楽写真:五川 満

Column

尾前神楽保存会会長 尾前 秀久さんとは

尾前神楽の保存・継承に取り組むのはもちろん、地元の方や椎葉へ訪れれた方が集って楽しんでもらえる場所として自らの手で山小屋「和様やBarO」を建てるなど、人と人との繋がり、絆、地域コミニュティの大切さを伝える活動を行っている。

椎葉神楽保存会連合会会長も務めている。

尾前神楽保存会会長 尾前 秀久さんとは

尾前神楽の保存・継承に取り組むのはもちろん、地元の方や椎葉へ訪れれた方が集って楽しんでもらえる場所として自らの手で山小屋「和様やBarO」を建てるなど、人と人との繋がり、絆、地域コミニュティの大切さを伝える活動を行っている。

椎葉神楽保存会連合会会長も務めている。

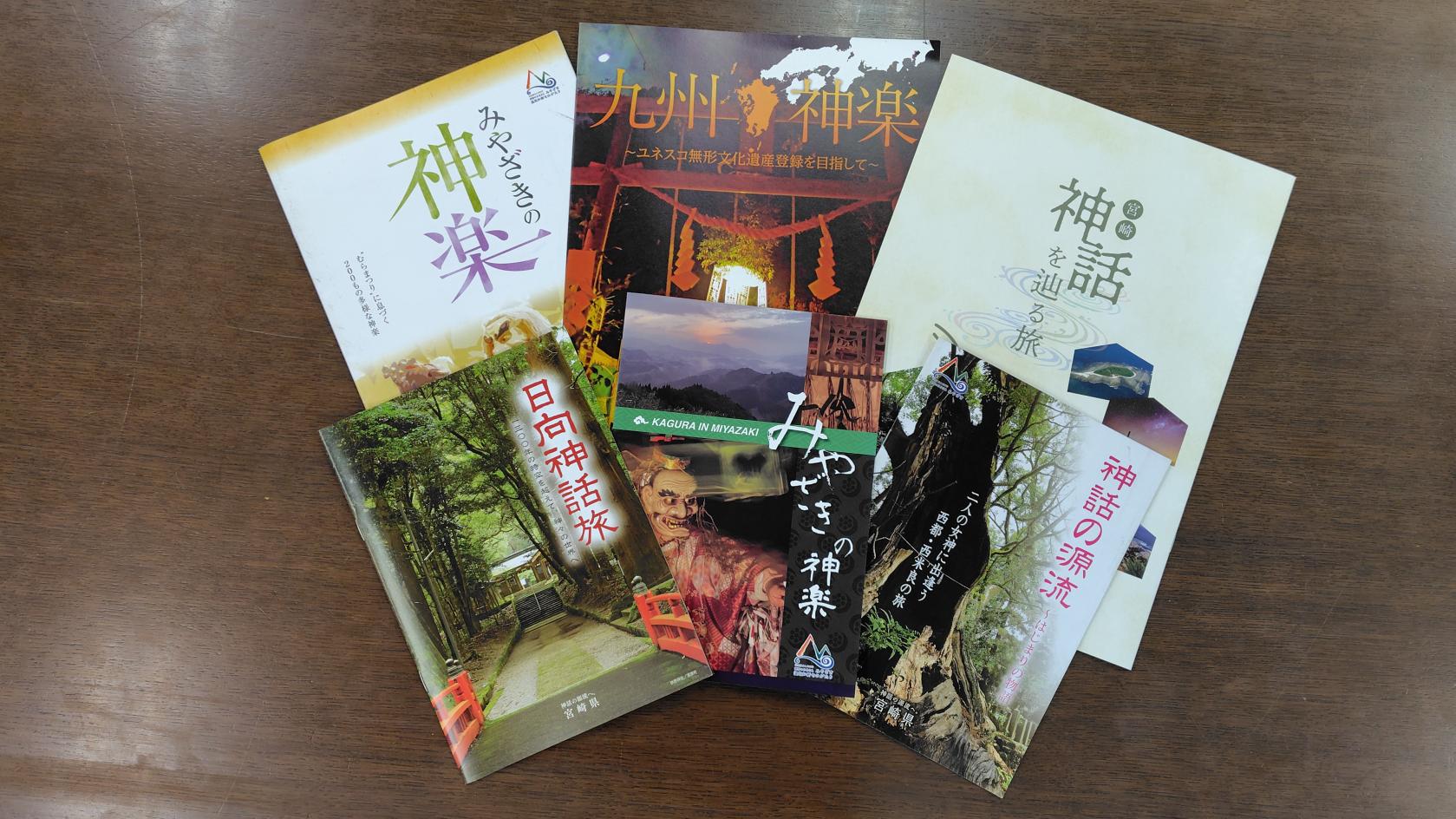

世代を超えて繋がる神楽 リンク集