歴史を感じる建築物めぐりで発見しよう!宮崎の新たな魅力

\ 宮崎を旅するライターがお届けする旅行記事シリーズ /

宮崎といえば海や山などの豊かな自然が魅力ですが、時にはちょっと違うテーマで旅をしてみませんか? 県内には時代ごとの文化や環境などを反映した建築物が数多くあり、足を運んでみることで、より深く宮崎の魅力に触れられます。

今回は宮崎在住のライターである筆者が県内のさまざまな建築物をめぐってきました。建物の歴史やエピソードとともに、見逃せない“イチオシポイント”もお伝えします!

※本記事は2023年2月時点の情報です。

【宮崎県庁本館】昭和初期の空気を今に伝える

宮崎市中心部にある宮崎県庁本館は、1932(昭和7)年に完成した近代ゴシック様式の建造物です。ヨーロッパの城館のような重厚な雰囲気が特徴で、戦前から残る県庁としては九州で唯一、現存する県庁舎としては全国で4番目に古い建造物です。

庁舎に入ると目の前には階段があり、その歴史を感じる雰囲気に思わず圧倒されます。手すりには大理石が使われており、これは宮崎県五ヶ瀬町鞍岡の祇園山などから切り出されたものなのだそうです。約1億年前に海から隆起したものといわれ、ハチノスサンゴやウミユリなどの化石が見られます。

宮崎県庁本館のイチオシポイントは、庁舎内に8個ある矢羽模様に装飾された丸窓のステンドグラスです。丸窓は昭和初期の建築に見られる特徴的なもので、当時の豪華客船のデザインに影響を受けているのだそう。優しい光が射し込むその窓は、激動の時代を静かに見守ってきたように感じられました。

見学自由で、毎月第1・3水曜日10時〜、第4金曜日16時〜、第1日曜日10時〜には予約不要の定時ツアーが開催されています。

【宮崎県総合博物館】森と調和し、凛とたたずむ

市中心部から少し離れ、「神宮の森」と呼ばれ地域の人々に親しまれている自然豊かな空間に宮崎県総合博物館は凛とたたずんでいます。1971(昭和46)年に開館し、刻んだ歴史は半世紀を超えました。設計はモダニズム建築の巨匠と呼ばれる坂倉準三氏。1969(昭和44)年に逝去したことから、氏における最晩年の作品となりました。

最初に目を奪われるのが正面上部分の黒いパネルです。時に南国の強い日差しを受け止め、また時に光を受けて影が落ち、そのときどきで違う表情を見せてくれます。

外壁には磁器タイルが張り巡らされ、褐色や薄い緑、アイボリーなど周辺の木々と調和する色合いが特徴です。館内の一部にも同じタイルが用いられた場所があるので、ぜひ見つけてください!

館内は県内の歴史・民俗・自然科学にまつわるさまざまな常設展示があり、年間を通して楽しめます。とくに1階の自然史展示室にあるナウマンゾウの全身復元骨格は大迫力! その他の展示も子どもが楽しめるだけでなく、大人の知的好奇心も満たしてくれる充実の内容となっています。

そんな宮崎県総合博物館のイチオシポイントは、周辺と調和した空間です。喧騒を離れ、森に囲まれて悠然とたたずむ姿に、不思議と心が安らぎます。すぐ近くには宮﨑神宮があり、あわせて参拝するのもおすすめですよ。

【宮崎県立美術館】宮崎らしい神話のモチーフがあちこちに

県民の憩いの場となっている緑豊かな宮崎県総合文化公園の一角に宮崎県立美術館は建っています。1995(平成7)年に開館し、設計した岡田新一氏はこの作品で恩賜賞・日本芸術院賞を受賞しました。

太陽と神話をモチーフとした建物で、東側は天岩戸伝説をイメージしたデザインとなっています。館内の飾りには神事の祭祀などで使われる「御幣」のモチーフも使われているそうです。

天照大御神が岩戸に隠れ、世の中が真っ暗になったという天岩戸伝説は宮崎県高千穂町が舞台という説もあり、県民にとってなじみ深い神話。ちょうど岩が開き、中に光が射す瞬間を描いたようなデザインに思わず感嘆します。

一方の西側は開放的なデザインで、芝生の広がる広場に向かって親しみやすい雰囲気。北側と南側は全面がガラス張りとなっています。

館内には国内外の優れた作品が数多く展示されています。コレクションの中心は、戦後の国内の前衛美術に大きな影響を与えた宮崎市出身の瑛九の作品。1,000点ほどの作品を収蔵し、「瑛九展示室」にて見ることができます。

そんな宮崎県立美術館のイチオシポイントは、各方向それぞれの表情です。天岩戸伝説をモチーフとした東側、開放的な西側はもちろん、ガラス張りの北側、南側も光の具合などでそれぞれに違う印象を受けました。館内には喫茶室や美術図書室などもあり、気軽に立ち寄れます。

【日南市文化センター】世界的な建築家丹下健三による九州唯一の作品

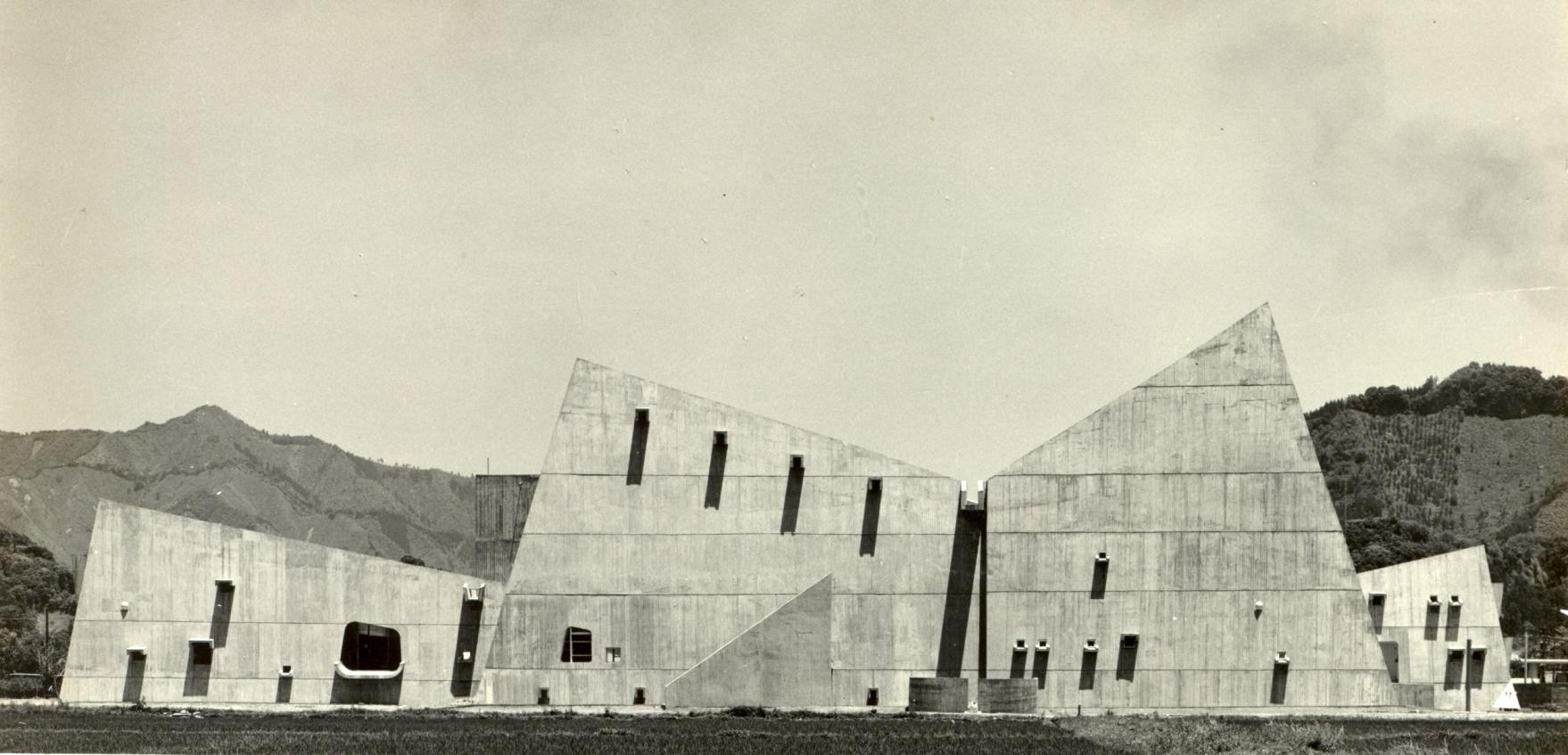

宮崎市から東九州自動車道を使って45分ほど南下したところにある日南市。その中心部に日南市文化センターはあります。世界的な建築家である丹下健三氏によって設計され、日本最南端かつ九州では日南市のみという貴重な丹下作品として有名です。また、価値ある近代建築として、国内外の専門機関から高い評価を受けています。

完成したのは1962(昭和37)年。戦後しばらく経って市民の生活が落ち着き始めたころ、日南市の文化向上をめざしたいと考える有志の後押しを受けて、日南市の市制10周年事業として建設されました。完成当時の周辺は農地ばかりで、突然現れた異質ともいえる建築物

に市民はどんな感想を持ったのか気になります。

まず目を奪われるのは、コンクリート打ちっ放しの外壁と、ピラミッドが連なっているかのような外観です。日南市の海や空、岩肌などの豊かな自然環境からインスパイアされたんだとか。経年変化によって外壁が黒っぽく変色したことによって、より重厚さを増したように感じられます。

館内にはホールと2つの会議室があり、決して広々とした空間ではないものの当時の雰囲気を伝え、経てきた時代の重みを感じさせます。また、外壁には垂直のラインがなく、舞台横の壁までもが傾斜しているのには驚きました!

日南市文化センターのイチオシポイントは、外壁にいくつも施された窓です。それぞれに形や大きさが異なり、コンクリートの壁にリズム感を生み出しているように感じられました。

【油津赤レンガ館】大正ロマンの香りただようモダンな雰囲気

日南市油津にある油津赤レンガ館は、1922(大正11)年に建設された煉瓦造2階建ての建物です。当時の材木商河野宗四郎の四男宗人氏によって、倉庫として建築されました。かつて東洋一のマグロ基地として、また飫肥杉の積出港として栄えた油津の繁栄を今に伝える歴史的建造物として国登録有形文化財に指定されています。

飫肥杉の運搬を目的に江戸時代につくられた堀川運河の東側に位置し、大通りから一歩入ったところに油津赤レンガ館は建っています。年月を経た味わい深い煉瓦が風格ある佇まいを感じさせます。以前は外壁をツタが覆い、趣のある雰囲気を醸し出していましたが、建物の劣化を招くことを理由に現在は這わせていないんだそう。

中に入ると中央にアーチ天井の通路があり、さらに通路を挟んだ左右2室の入り口もアーチ状になっていて、大正時代のモダンな雰囲気が感じられます。

この油津赤レンガ館、実は一度取り壊しの危機に遭っています。しかし、油津のシンボルをなくすわけにはいかないと、地元の有志31人が1997(平成9)年に100万円ずつ出資して買い取りました。その後、2004(平成16)年に土地建物すべてを日南市へ寄付し、現在油津のまちづくりの中心地としてにぎわっています。

そんな油津赤レンガ館イチオシポイントは、アーチ窓! 上部のアーチに沿って意匠が施され、クラシカルな雰囲気を醸し出しています。

周辺は他にも歴史ある建築物が多いことから、アニメなどのコスプレで街歩きするイベントも行っているのだとか。本物の歴史的建造物をバックに、本格的なコスプレ写真を撮影できると好評なのだそうです。

1階は観光・歴史案内休憩室として無料開放され、2階の多目的交流スペースはイベントや会議などでの貸切利用もできますよ。

建築物めぐりで宮崎の新たな魅力を見つけよう!

県内にはさまざまな文化や歴史を背景としたユニークな建築物がいくつもあります。建築物めぐりを通して、新たな宮崎の魅力を発見してみませんか?